幕末の大衆運動の伏線となった「天明の米騒動」

蔦重をめぐる人物とキーワード㉖

■食うに食えない飢饉が民衆を立ち上がらせる

天明の米騒動は、江戸時代中期の天明年間(1782~1787年)に発生した日本史上屈指の社会危機である。

発端は天候不順や冷害、1783年の浅間山噴火などの自然災害による大凶作だった。特に東北や関東地方では米の収穫が激減し、米価は急騰。加えて、当時の田沼意次政権下での貨幣政策の混乱や、米の買い占めを狙う中間卸売業者の暗躍が、米不足と物価高騰に拍車をかけた。

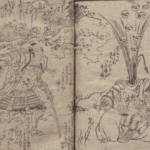

米は庶民の主食である上、武士の俸禄(ほうろく)や年貢の基準でもあったため、米価高騰は社会全体に深刻な打撃を与えた。やがて都市部や農村では、生活苦にあえぐ人々が米屋や商家に押し入り、米や食料を強奪する「打ちこわし」が頻発した。

従来は、訴願や一揆という形で不満を表明していた庶民も、この時期には略奪を目的とした暴動に転じる例が目立つようになった。

幕府は米価安定のため、備蓄米の市場放出や米穀売買勝手令(米の流通・販売自由化)などの緊急政策を打ち出している。しかし、投機的な買い占めや流通の混乱が続き、米価は思うように下がらなかった。

こうした中、東北地方を中心に数十万人規模の餓死者が出るなど、被害は甚大となった。幕府は暴動の扇動者を「悪党」として厳しく弾圧したが、庶民の不信感は高まり、幕府の統治能力の限界が露呈することとなった。これは、その後の幕末へと続く社会不安の萌芽となったと考えられている。

この米騒動は庶民の社会意識にも変化をもたらした。困窮の中で自己の権利を主張し、直接行動に出るという経験は、後に起こる様々な大衆運動の伏線となったといえる。打ちこわしなどの集団行動は、庶民が不満を表明する有効な手段として認識され、以降もたびたび発生することになる。

天明の米騒動は、江戸時代を通じて最も深刻な社会不安の一つであり、幕府の財政・政治体制、そして庶民の生活と意識に、多大な影響を与えた歴史的事件であった。

- 1

- 2